قراءة تحليلية لنص “على حواف الموت” لـ”أحمد سيف حاشد”

"حاشد" يوظف السيرة الذاتية لا ليحكي الماضي، بل ليصنع فلسفة شخصية للوجود..

برلماني يمني

الحكايات، مهما كانت حزينة، يمكن أن تُكتب من جديد..

الطفلٍ الصغيرٍ الذي كان يأكل التراب، كبر ليكتب تراب روحه على الورق..

نص “على حواف الموت” ينزاح من البعد الشخصي إلى البعد الوجودي – الأخلاقي..

على حواف الموت

أحمد سيف حاشد حاشد

كما أسلفتُ؛ أسرتنا الصغيرة في عدن كانت مكونة من أبي وأمِّي وأنا، وأختين توأم هما: (نور وسامية).. أسرة صغيرة وبسيطة تربّص بها الموت مليّاً حتى ظفِر بالزّهرتين، وبلغ الكمد فينا مغاور الروح وأرجاء الجسد.

جاء الموت على نحوٍ غريبٍ وغامض، ما زلتُ أجهل سببهُ وتفسيرهُ إلى اليوم.. شيء لم أفهمه أخذ من أسرتنا الصغيرة الأختين، وكِدتُ أكونُ أنا الثالثَ لولا الألطاف.. ذهب الموت بعد أن أخذ غنيمته، وظلّت أنفاسه ثقيلة تعوي في “بيتنا”، وترفض الرحيل أو الخمود.

أختي (نور) عمرها لا يتجاوز العام.. كانت تصرخ فجأة صراخاً طافحاً وقوياً، وما إن يتم حملها تسكت، وعندما يتم وضعها على الأرض أو الفراش تعاود الصراخ، حتى يكاد ينقطع نفَسها، فتتم المسارعة لحملها من قبل أبي أو أمّي، فتكفُّ عن الصُّراخ، ويستمرّ هذا الحال الذي ينتهي غالباً إلى أن تنام محمولة. وفي إحدى المرّات صرخت ولم تستعد أنفاسها، وماتت في الحال.

توأمها أختي “سامية” عندما صار عمرُها أكثرَ من عام، تكرر معها مشهد ما جرى لأختي “نور”.. نفس الحالة ونفس الأعراض.. تصرخ فجأة دون سبب معروف، ثم تتم المسارعة لحملها من قِبَل أبي أو أمي فتسكت، وعندما يتم إنزالها إلى القاع أو الفراش، تصرخ مجدداً وبصوت متفجر، فيتم حملها بسرعة، وينتهي الأمر إلى أن تنام محمولة.

وبعد قرابة العام من رحيل أختي نور، صرخت “سامية”، فسارع أبي لحملها، ولكن انقطع نفَسُها وماتت.. لم نعرف سبباً لموتها إلى اليوم.. زعم البعض هُراء أنها ماتت؛ لأن البيت التي نحن فيها مسكونة بالجن، وقال آخرون ماتت “فرحة”، وأيُّ فرحةٍ إذاً وصرخة موتها كانت تشق الجدار.

“نور” كانت حياتها أقصر وأسرع، وتفاصيلها عصيّة على الذاكرة، فيما “سامية” ما زلتُ أتذكرها، وأتذكر بعض تفاصيلها إلى اليوم.. كنتُ أمرجحها حتى تنام في “المهد” المصنوع من سعف النخيل، وفي صحوها كنت ألعب معها، وآنس إليها في محبسي، وتشاركني وحدتي.. سامية كانت جميلة وبهية، فيما حياتها كانت كأختها نور قصيرة وسريعة.. حياة خاطفة كلحظة عاشق، أو كحلم جميل مر سريعا وعلى عجَل.

* * *

ما زلتُ أذكر أختي سامية وهي مُسجاةً على الفراش بعد موتها، كانت نظرتي الأولى قد جعلتني مشدوهاً إليها على نحو خامرني بعض من إحساس الغموض والغرابة، وكأنني أشاهدها وأكتشفها للمرة الأولى.. كانت مسجاةً دون نفَس أو حراك، وكونها لا تبكي لم يصبني هلع أو فزع، ومع ذلك ظل الغموض يثقل كاهلي، ويسيطر على وعيي المحدود، حبيس الجدران والخشب.

اجتاحت أمّي نوبة بكاء حادة لم أفهم سببها.. دموعها تسفح من عيونها، وتتغازر أكثر كلما أوغلت في الحديث عنها، أو ذكر بعض من تفاصيلها، وعلى غير العادة كان عدد من النساء يتقاطرن إلى بيتنا.. رأيت بعضهنّ يحيطنّ بأمي، ويحاولنّ التخفيف عنها، ويُشاركنّها في ذرف الدموع.

ألم ووجعٌ وكآبةٌ في البيت لا أعرف كُنهها.. كنت أشعر بذهول وحسرة لا أدري لماذا؟! لا أعرف على وجه التحديد ماذا حدث، أو الذي كان يحدث!! ليلة دامعة، وحزن يغشى المكان، دون أن أعرف سبباً لذلك.. كانت الرغبة تستبدُّ بي لأعرف ماذا حدث!! كان الغموض كثيفاً وعصيّاً على فهمي المحدود الذي مازال يحبو دون معرفة أو تجربة.

لا أعرف ماذا حدث..!! لم أكن أعرف أن أختي ماتت وأنها لن تعود.. شاهدتُ وجهها نابضاً بالنور، لمحتُ انعكاس الضوء على أرنبة أنفها حتى بدت وكأنها تنبجس ضياء ونوراً.. رأيتها أكثر إشراقاً وجاذبية، فيما لمعة عينيها كانت ما تزال آسرة رغم السكون.

كانت تلبس ثوباً بلون دمِ الغزال, مازال هذا اللونُ أثيراً لنفسي، وإن كان يُذّكرُني بفراق طويل. لم أكن أدرك حينها أنّ الموت خطفها وغيّبها للأبد.! لم أستوعبْ أنّها لم تعُد بيننا وأنّها لن تعود أبداً.

ليلتها لم أشعر بنعاس أو نوم.. قلق غامض يشي بحدوث شيء لم أفهمه.. تم حمل أختي ملفوفة بقماش إلى الخارج لا أدري إلى أين!! زاد شغف الأسئلة لديّ، ولكن لم أجد من يفهمني جواباً، وربما وجدتُ إجابات أنها ستعود، ولكنها لم تعُد.. كلام كثير أسمعه ولم أفهمه.. محاولة تلصص المعرفة مر دون معرفة أو نتيجة.. لم أكن أعلمُ أن الغياب قاس, وموحش حتى عشته لاحقاً، ولم أكن أعلم أنه سيستمر إلى “يوم القيامة”.

* * *

بعد أن غيّب الموت أختي سامية، كنتُ أبحثُ عنها على الدوام، وأبكي عليها بحرقة فقدان، ومرارة فراغ وكآبة.. أسأل أمّي: ابحثي عنها في مكان نومها، أنا لا أراها ولم أجدها..!! أريد أختي، أريد أن ألعب معها..!!

لم تحتمل أمي كلماتي الموجعةَ والمؤثرة.. كنتُ لحوحاً عليها بطلبي الذي يخالطه البكاء.. بدت أمي في بداية الأمر رابطة الجأش بحال مصابر، ثم حاولت أن تبلع غصصها بصعوبة خانقة، وظهر صوتها متهدجاً وفيه تقطعٌ وغياب.. حاولت أن تداري حسرتها عنّي، وأن تغم عليّ وعلى سؤالي اللحوح، والابتعاد عن وطأته بحرف مسار ما أبحث عنه، غير أن محاولاتها كانت تمر دون جدوى، ثم فجأة انهارت وتفجرت بالبكاء.. انهمرت دموعها غزيرة وحارقة.. بلغ بها البكاء حسرة ونشيجاً.

كانت هي تبكي وأنا أبكي معها دون أن أعرف سبب هذا التداعي للبكاء، وانهمار باذخ وغزير للدموع المترعة بالملح والسخونة.. ثم حاولت تعزّيني وهي تجهش بالبكاء، وتخفّف من وجعي ووجعها، وتقول: إنها في السماء، وإنها مرتاحة هناك، وسعيدة مع بنات الحور، وإنها تأكل التفاح وكلّ أنواع الفاكهة.. كلّ ما أنا محرومٌ منه في الدنيا الفانية هي تأكله، وتنعم به في الحياة الثانية.

كبرتُ وكرهتُ هذا الموت الغامض الذي يسلب منّا من نحب.. كنت أسأل أمّي متى ستأتي يوم القيامة؟! متى سألتقي بأُختيَّ (نور وسامية), إنني أكره الموت والفراق الطويل!! العجيب أنها كانت تقول: إن الإخوة لا يلتقون في الدار الثانية إلّا يوم القيامة، أما بعد القيامة، فلا وصل ولا لقاء بين الإخوة، بنينَ كانوا أو بناتاً.

ربّما كانت أمّي أو مَنْ جلبَ لها هذا القول، يقصد تعميق أواصر الأخوَّة, وتوثيق المحبة بين الإخوة في هذه الدنيا الباذخ أهلها في الأنانية، ولكن كان الأمر بالنسبة لي يعني حزناً عميقاً على فراق طويل، وحسرة أطول على فراق أبديِّ، ومن أبحث عنها لن أراها إلا ليوم واحد فقط، هو يوم القيامة، ثم يعود الفراق إلى الأبد، أو إلى ما لا نهاية.

بعد أكثر من إحدى عشرة سنة فكرتُ بالانتحار، وهمَمْتُ بمغادرة هذه الدنيا الكئيبة إلى دار الآخرة لأستمتع بتلك الحياة الرغيدة، وأعوّض كلَّ حرمانٍ عشته في هذه الدنيا، ولكن شقَّ علي أن أتركَ أمّي وحدها تنتحِب بقيّة عمرها.. رأيت أنّ المغادرة بمفردي دونها أنانية تبتليني، ورأيت أن البقاء عذاب لا ينتهي إلّا برحيلي، وقد بات الأمر سيَّان، وكأنّني أدور في مدار من عذاب لا يريد أن ينتهي، ولكن حب أمّي كان عظيماً، وفيه كثير من ملاذ وعزاء.. فاخترتُ أمّي التي أحببتها.

* * *

ولدت أمّي في عدن بأخت ثالثة سمتها “نادية”، ولدت معلولة بمرض لا ندري ما هو !! كان جلدها يتخلّس ويتخلّع، وكان الجميع ينتظر وفاتها بذلك المرض الغامض والشرس.. قالوا في تنجيمها إنها نحس على والديها، على غير نور وسامية، وقبلهما أنا. ولكن نادية قهرت الموت والمرض، ولكنّها على ما يبدو فشلت في كسر دبورها.

بعد عودتنا إلى القرية، ومن فرْطِ تعلُّقي بأختي سامية التي غيّبها الموت عنّا، والتي لطالما بحثتُ عنها ولم أجدها، ورغبتي الجامحة في أن يكون اسم المولودة الجديدة “سامية” والتي توافقت مع رغبة والديّ في كسر النحوس التي باتت تلاحقنا، كل هذا حملهم أن يكون اسم المولودة الرابعة “سامية”، والتي قيل عنها وعن اسمها أنها سعيدة، وستمحو دبوراً ونحساً سبق.

لقد كان اسم “سامية” بالنسبة لي تخفيفاً من فراغ موحش تركه الموت الذي غيِّب عنّا الأختين. هذا الموت القاسي والخالي من الرحمة والمشاعر.. “سامية” الجديدة تقوم اليوم مقام أمي الراحلة.. تحس بي أكثر من نفسي.. تشاركني وجعي وتجبر مُصابي.

سامية تقرأ القرآن وتحفظه وتأنسه كما كانت تفعل أمّي، وتكثر لي الدعاء ليلاً ونهاراً.. أقيم في وجدانها، وتملؤني هي بغزارة عطفها.. تعينني على الصبر وتجاوز كل مصاب.. ترياق أستدعيه كلمّا تكالبت عليّ الهموم الثقيلة، وتخفف عنّي حالما يصيبني كثيرً من الخذلان والألم والحزن.

سامية كانت خير تعويض وعزاء لي في صغري، وملأت في كبري ما تركته أمّي بعد رحيلها من فراغ موحش وفقدان كبير.. سامية هذه جاءت شفيفة ومُرهفة.. حميميتها على نحو لا يُصدّق، رغم أنها الصدق كله.. مسكونة بالسموّ والعصامية ونكران الذات، ومملوءة بالنُّبل الجميل.

* * *

ماتت نور وسامية، وكان حالنا قد بات كمداً على كمدٍ، وكُدتُ أكون ثالثَهما راحلاً دون عودة.. ترك الرحيل في حياتنا فراغاً قصيّاً وعصياً على النسيان.. موت غامض وغريب لا يريد أن يقبض روح أحدٍ منّا إلا بإعلان فاجع وفاقع يأتي على نحو مباغت دون مهل أو مقدمات.

موت مريع نزل على رؤوسنا كصاعقة يقبض روح من يصيب، والبقية يصيبهم بذهول، وهلع يدوم.. المكان يبكي فراقاً قد حل إلى الأبد، وحنيناً طويلاً لا ينتهي، وتفاصيل تقدح كل يوم غياباً وفقداناً استمر.

حالما ولدنا أو حالما خرجنا إلى واجهة الكون خرجنا, ونحن نصرخ ببكاء حاد وفازع، وهذا أمر عام ومعتاد لدى كل ولادة حيّة، فلماذا خصّنا الموت بصرخة بكاء ثانية تشق الجدار، ودون أن نعلم أو يعلم من كان حوله, ما هو السبب؟؟ هل كانت الصرخة احتجاجاً في وجه أقدارنا أم في الأمر عظة وحكمة؟!

كان الموت يقطع الوقت والسيف، والصرخة لا تستعيد أنفاسها.. الموت يباغتُ طفولتنا البائسة بـ “صاعقة” تخلع القلب، وتكسر في النفس تروس النسيان مهما مضتَ الأيامُ وتقادمت.. يترك لدى الأهل جُرحاً غائراً وفاغراً لا يلتئم ولا يندمل، وتنهدات تطلع من عميق الروح مشبعة بالأسى، تزفرُ وجعاً وناراً، وآه مغروزة في القلب كنصلة سكين، وذكريات تقيم فينا دون زحزحة، تُذكّرنا بما طالنا من فراق الأبد.. ذكريات لطالما أثارت فينا طوفان من حزن لا ينحسر.

مررتُ بنفس الحال المروع للأختين الراحلتين، ولكني نجوت من النهاية “الصاعقة”.. الحال والأعراض متشابهة إن لم تكن واحدة.. كنتُ أصرخ فجأة كزمجرة رعد على حين غِرّة، فيما يسارع أبي أو أمي لحملي من قاع المكان، وما إن أعود للأرض مرة أخرى حتى يعود الصراخ صاعقاً.. وأظل محمولاً حتى أنام، وأحياناً أقوم من فراش نومي صارخاً، ويتكرر المشهد، وتزداد مخاوف أبي وأمي وتوجسُّهما أنني للحياة مفارق.

لماذا أصرخ وعلى ذلك النحو من الانصعاق؟! نعم .. ما زلتُ أذكر الأمر تماماً وكأنه حدث اليوم لا في الماضي البعيد، إنه لا يُنسى رغم العقود الطويلة، ولكني لا أدري هل ما “شاهدته” كان واقعاً أم مجرد تهيّؤات أو خيالات معلول مريض، أو شيئاً له وصف آخر لا أعرفه؟!.. أتحدث هنا عن “مشاهدة” لا أعرف كنهها، وفيه حيرة وأسئلة، ومراوحة بين وهم وواقع، وعطب يصيب الدماغ في لحظة حاسمة ما زال يكتنفها الغموض.

لا أستطيع أنسى ما كنت “أشاهده”.. ما زال “المشهد” عالقاً في الذّاكرة كمِرساة عائمة، وحافراً فيه عمقٌ، وما زال تفسيره غامضاً وعصيّاً على فهمي إلى اليوم.. ربما العلم قد قال قوله في حالة كتلك من زمن بعيد، دون أن أعلم، أو لم أكن فيه على اطلاع وتفسير.

كنت “أشاهد” ثعباناً أبيض يخرج من القاع. طوله بحدود المتر. له أرجل كثيفة.. أرجله منتشرة على طول حافتيه، ورأسه مربعٌ متناسقٌ مع جسمه باستثناء أنه مميزٌ بعينين مدوّرتين، وعرض رأسه أكبر بقليل من عرض جسمه، ولديه شعرتان لونهما على الأرجح بَصَلي مائل إلى السواد تتحركان في مقدمة رأسه.. هكذا بدا لي الأمر الذي عشته دون أن اعلم مدى حقيقته.

“أشاهده” بغتة! يخرج من القاع يزحف بسرعة، وأحياناً بسرعة خاطفة.. يدور ويطوف حولي وأحياناً يمرق أمامي بلمح البصر؛ فأصرخ بهلع بالغ، كما صرخت الأختان من قبل.. صراخ، ناري ومتفجر يكاد يشقُّ الجدار.. كزمجرة رعد يأتي بغتة على نحوٍ صادمٍ في لحظةِ شرود وتيه.. صراخ ليس له موعدٌ يشق الليل أو النّهار.. ينمُّ عن “مشاهدة” أمر فظيع ومرعب.. شيء ما يجعل الفزع والجزع يشقّني نصفين.

وعندما كان يحملني أبي أو أمّي يختفي هذا الثُّعبان في القاع، لا أدري كيف يختفي، ولكنَّه يختفي!! وعندما يطرحانني على الأرض، “أراه” من جديد يخرج من القاع الإسمنتي، ويزحف بسرعة في قاع الغرفة، ويتكرر المشهد، ومعه يتكرر الصراخ على نحو مفجع.. كان أبي وأمي يحملانني، أو يتناوبان على حملي حتى أنام.. أبي وأمي لا يريانه، أنا الوحيد الذي كنت “أراه”؛ ولذلك لم يستطيعا اكتشاف سبب صراخي وما “أشاهده” من غريب، إن كان لما “أشاهده” كشف بوجه ما، رغم ما يبدو لي اليوم من استحالة واقعيته.

في إحدى المرّات، تكرر مشهد الصراخ وعندما لمح أبي على يدي خربشات قلم، قام بمسحها، فانتهى صراخي ولم أعد أراه.. فهم الأمر على ما كان سائداً من وعي وثقافة، وتبدّا له أنني كتبت على يدي اسم “شيطان”.. ولكن هذا التفسير غير مُقنع، ولا يستقيم، لأن حالات كثيرة تكررت معي ومع سامية ونور، دون أن تكون هناك كتابة أو شخابيط.

ويبقى السؤال: هل ظلمنا الشيطان؟؟!

أمّا اليوم فقد ظلمنا الشيطان على نحو مضاعف، حيث عرفنا بشراً ارتكبوا الفظاعات والبشاعات, والجرائم التي لا عفو لها ولا غفران!! بشر نهبوا أوطانهم وشعوبهم المنكوبة بهم، وأكلوا بالباطل رواتب موظفيهم وقوت أطفالهم، ثم ذهبوا إلى مكة يرجمون الشيطان بالحجارة..؟!

مفسدون وفاسدون يتاجرون بالموت، ويعيثون في الأرض فساداً بمقدرات وطن، وكد شعب ينزف ويهلك، ويبنون من مال الباطل وأموال الشيطان ما تمنوه من أبراج وشواهق وتجارة، ثم يكتبون على واجهاتها وأبوابها “هذا من فضل ربي”..!!

أي ظلم وأي عجب أكثر من هذا الذي نشاهده!! إنها مفارقة مهولة ومرعبة.. سريالية بالغة، وفانتازيا لا حدود لها؟!!

* * *

بعدَ شهورٍ مرِضتُ بمرضٍ لا أعرفه.. أصابني هُزالٌ وفُقدان شهية.. هَزُلَ جسمي إلى درجةٍ جعلتني أُشَبه بأطفالِ مجاعةِ إفريقيا الّذين نشاهدهم في الصُّورِ وشاشاتِ التّلفزة. طفولتنا كانت بائسة، نعيش فيها صراعاً مع الموت من أجل البقاء، إمّا أنْ تغلبَ المرض أو يغلبك. الموت يحوم حولك ويتربَّص بك كلَّ يومٍ وحين.

جارُنا الطيب “عبد الكريم فاضل” كان صديقاً لوالدي، عندما شاهدني بين يدي أبي قال له بذهول ودون مقدمات: “ابنك سيموت.. لن يعيش”. بدت مقولته مشبعة بيقين موت مؤكد مرتين.. إنذار بفاجعة ستداهم بيتنا على نحو وشيك.. جملتان قصيرتان نَزَلتا على رأس أبي مثل ضرب المطرقة.. أثارتا هلعه وفزعه، واستنفرتا مخاوفه واهتمامه.

أربع مفردات كانت صادمة، ولكنها أيضاً كانت جسر عبور لحياة أطول.. حملت سبباً لأن أتجاوز الموت وأنتزع الحياة من براثنه.. هذه الجملة المُشبَعة بالمخاوف، بدت صاعقة في نفس أبي، وجعلته يَهرعُ توَّا وعلى الفور إلى مشفى في عدن، غير أنَّ الطبيبَ أبدى له الأسف، وأخبره أنَّ حالتي صعبة، والأمل في أنْ أعيشَ ضعيف.

أشار جارنا لوالدي أنْ يذهب بي إلى طبيبٍ ماهرٍ في لحج، لرُبّما هناك يجد بصيص أمل. أبي الباحث عن ومضة أملٍ ينتابه مزيد من الهلع.. أستطيع أن أتخيّلَ هلعَ أبي وأنا في حِضنه أو مسنودٌ بيده إلى ضلعه الحنون.. أسمع خفقاته.. قلبه يدق كالطّبل.. صدره يصعد ويهبط، وأنفاسه تؤرجحني، ودمْدمَة هلعه تهزُّ وجدانه وكيانه.

هذا ما شعرتُ به يوماً أنا أيضاً، عندما كنت أسابق الموت، وأحاول إنقاذ ابني “فادي” من نوبة ربو، عندما كان في سنِّي تقريباً أو أكبر قليلا. أستطيع أن أستعيد اللحظة بشدتها وضيقها وحلكتها، حالما كان والدي يحاول إنقاذي من فمِ الموت، وهو مسكون بالخوف والهلع.

الشعور بأنّك تسابق الموت وتمنعه عن انتزاع طفلك من بين يديك، شعور كثيف الحضور، ولا يمكن نسيانه مهما تقادمت بك السنين وطال بك العمر. لقد عشتُ مثل هذه اللحظة الكثيفة طفلاً كما عشتُها أباً.. سارع والدي لإنقاذي من موتٍ محققٍ كان يثقل جفوني المسبلة.

وفي لحج قال الطبيب لوالدي، إنّ حالتي سيئة جداً، وإنني لم أعد أحتمل الإبر، ولن أستطيع أن أتحمَّل المرض أكثر، ولكن “لعل وعسى”، حيث قرر وصفة علاج دون إبر.. ما حدث كان أشبه بالبحث عن نقطة ضوء في غابة مكتظة بالظلام، حتى جاءت المفاجأة التي انتزعت المستحيل من مخالب يأس عميم، بعد عراك وصراع وموت وشيك.

استجاب جسمي للعلاج، وأخذتْ حالتي تتحسن ببطء. بدأت أُقبل على الطعام بنهَمٍ يزداد كلّ يوم، ومن أجلي كان أبي يجلب لنا رطلاً من اللحم في اليوم أتناوله كله لوحدي، ولا أترك للبقية شيئاً منه يأكلونه. هذا ما كانت تحكيه لي أمّي.

كانوا إذا أعطوني قطعة منه، ما ألبث أن أعود فأطلب أخرى، حتى أنتهي من آخر قطعة اشتراها والدي. أستطيع أن أتخيل سعادة أبي وأمي.. أستطيع أن أتخيل لحظتها قلب أمّي صرة فرح تطير، وأبي مغموراً بالسعادة، بعد يأس كاد أن يطبق عليه.. تفتّحت أسارير وجهه كزنابِق على شُرفات بيت عريس.. يا له من شعور أخاذ وآسر!.

نجوت وتعافيت، بل وصرت مشاغباً وشقيّاً.. كنت أخرِّب الجدران وأخربشها. أكسر زير الماء.. أرمي بمجالس الأكل على أي شيء.. أكسر الزجاج. أرمي بأواني الطعام.. أرتكب كلّ الحماقات وأرمي كل ما تَطالُه يدي على ما تقع عليه عيني. فيما كانت أمّي تبكي من أفعالي أحياناً، وتغضب أحياناً أخرى، وتعاقبني بقسوة في مُعظم الأحيان, كان بكائي الصارخ والضجيج يملآن البيت كل ساعة، حتى شكا الجيران ومؤجر البيت إلى أبي بسبب إزعاجي وبكائي. كنت مزعجاً لأهلي وللجيران والمؤجر. لم أكف عن الشّقاوة والبكاء والضجيج والصراخ.

* * *

بعد أن أستطاع أبي أن يَلُمَّ شملَنا تحت سقفٍ واحد في عدن، ويُلملِمَ أشتات أسرتنا الصغيرة بمسكن صغير في “دار سعد”، ويؤينا إليه، محاطين بقْدر من السّكينة والدَّعة التي نبحث عنها، دخلت علينا الحصْبةُ بدمامتِها، وما تحمِلهُ من بشاعةٍ وافتراس، أو هكذا بات الأمر في المخيِّلة.

مرضتُ بالحصْبة.. كان مرضُ الحصْبةِ ينتشر ويفتِكُ بالأطفال، الحصْبةُ فيروس “انتقالي” حاد ومُعدٍ يُصيبُ الأطفال، ويسبّب لهم مضاعفاتٍ خطيرةٍ في بعض الأحيان.

كان مرضُ الحصْبةِ أكثرَ الأمراضِ انتشاراً في سِنِّ الطفولة، وبحسب المصادر من أعراضه ارتفاعٌ في درجةِ الحرارة مصحوبٌ برشَحٍ وسُعال، ورمد، وطفح جلدي على جميع أجزاء الجسم، ورغم اكتشاف لُقاح الحصبة في ستينيّات القرن الماضي، إلا أنه لم يقوّض هذا المرض، ويصيّره نادراً إلا في بداية التسعينيّات من القرن الماضي.

غير أن ما يؤسف له اليوم، أن يعود هذا الفيروس إلى اليمن على نحو أشد فتكاً وضراوةً، ونحن نعيش عهدها المزري الذي بات أثقل مما يحتمل. والأغرب ما جرى من تحريض صفيق وفج على منع التعاطي مع لقاحه، رغم العدد الهائل من الإصابات، وعشرات الآلاف من الضحايا.

لقد كانت أوّلُ معركةٍ خُضتُها مع هذا الفيروس القاتل في عدن، حيث هاجمني باشتهاء وإصرار، حتى كاد ينال منّي كل منال.. ما أطول الليل علينا، وكم كان النهار طويلاً..!! الموت يتهدَّدُ حياتي، والوقت يمر على أمّي وأبي بطيئاً حتى ظنّاه ساكناً، ولن يغادر بيتنا قبل أن يقبض الفيروس روحي المنهكة.

الوالدان يبذلان ما في وسعهما وأكثر منه، من أجل منحي مزيداً من الصمود في وجه هذا الفيروس الدميم.. يستعجلانه على المغادرة دون غنيمة روح طفل.. يبذلان كل حيلةٍ، ويفعلان ما تأتَّى وأمكن ليجتاز ذروته، ويتجاوز المدة الأقصى والمُستغرقة لجزعته.. كم كان هذا المرض الفيروسي قاتلاً وقاسياً ومشبعاً باللؤم..!

عيون أمي وأبي تتوسل إلى الله بإشفاق يفطر القلب.. تدعوه برجاء لا حد له أن يحفظني لهما قرّة عين.. الانتظار على أوجّه في أن تَمنُّ لهما السماء بأمل بعد يأس اقترب، ونجاة بعد أن كاد أوان الحياة يفوت.. كلُّ يوم يمُرُّ وأنا ما أزال على قيد الحياة، كان يعني لأبي وأمي معجزةً، ورُبّما لغريزتي المتشبثة بالبقاء، صمود عنيد في مواجهة الموت الممطوط بالعذاب، واجتراح بطولة على مرض يتَّسعُ وينتشر.

المرض يكز على أسنانه، ويفتك بالطفولة يميناً وشمالاً، دون مراعاة أو اكتراث.. فواجع متلاحقة تتكرر في اليوم الواحد، وأحياناً في البيت الواحد تتكرر عدّة مرّات خلال فترة وجيزة.. فيروس موت تبدو النجاة منه معجزة، حيث لا يعود من بيت فقير إلا وقد نهب من أطفالها روح من يشتهيه.

غالبتُ مرض الحصْبة، وقوِيْتُ على المقاومةِ والصُّمود، بفضل بعض النصائح التي أسْدَتْها جارتُنا لأمِّي التي كانت ماتزال قليلة التجربة، أو مُعدِمة الخبرة والمعرفة في أمور كتلك.

استفادت أمِّي من نصائح جارتها الّتي كان لديها بعضُ الدِّرايةِ بكيفية التعاطي مع هكذا حالة، ومعرفة بالوسائل الّتي باستطاعتها أن تخفِّفَ من وحشيَّة وآثار هذا المرض، فالجهل يمكن أنْ يضاعِفَ الحالة ويفاقِمَها، وهو المُساند الأول للمرض، وربّما يلعبُ دور السبب الأول للوفاة قبل المرض إنْ لم يُحتطْ له.

تَظافرت أسباب الحياة، وسندت بعضها بعضاً في وجه فيروس هذا المرض، فانتصرتُ بعد شدّة على فيروس الموت المتربص بي تحت الجلد وأغوار الجسد، وتعافيتُ منه، واكتسبتُ مناعة منه مدى الحياة.

* * *

قراءة تحليلية للنص باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي DeepSeek & chat GPT & Gemini

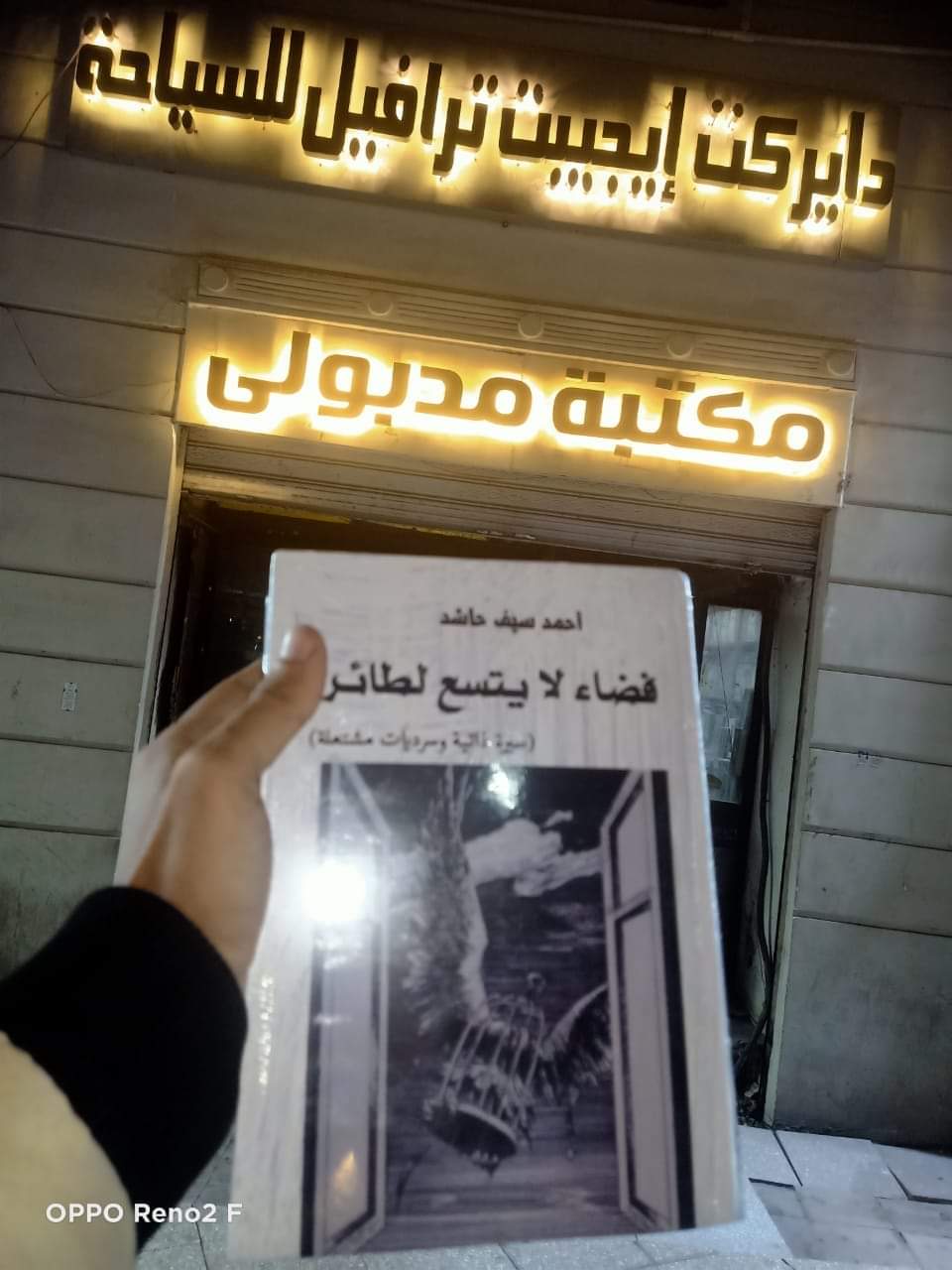

في هذه القراءة، سنتناول نص “على حواف الموت” للنائب البرلماني أحمد سيف حاشد، والمنشور في كتابه “فضاء لا يتسع لطائر” بالتحليل من منظور وجداني ومنظور منهجي.

التحليل الوجداني

عندما يكتب أحمد سيف حاشد، لا يكتب عن الموت بوصفه نهاية، بل كجارٍ قديمٍ للحياة، يسكن الغرفة المجاورة للطفولة.

في نصه «على حواف الموت» نشعر أن “حاشد” لم ينجُ من الموت، بل فقط تأجل رحيله ليكتب عنه — كأن الكتابة هي شكل آخر من أشكال النجاة.

طفولة على فوهة الغياب

في الطفولة، لا يكون الموت مفهوماً، بل ظلًا غامضًا يمرّ أمام النافذة.

الطفل يرى أن أخته نائمة، ولا يدرك أن تلك النومَة لا تفيق.

يتأمل وجوه أحبته تتلاشى، فيحاول بعينيه الصغيرتين أن يثبت ملامحهم في الذاكرة قبل أن يبتلعهم الغياب.

ذلك الطفل الذي كان يظن أن الثعبان الأبيض يسكن البيت، لم يكن يرى كائنًا أسطوريًا بقدر ما كان يرى الخوف نفسه متجسدًا.

والثعبان الأبيض هو البراءة التي أفسدها الرعب، هو الوجه الأبيض للموت حين يطلّ من زاوية الوعي الصغير.

الأم.. القديسة التي تصارع المجهول

الأم في النص ليست امرأة، بل كونٌ صغير من الضوء والمقاومة.

نراها تحرس أبناءها بالدموع والدعاء، تئن بصمتٍ وهي تقيم بين عالمين: عالمٍ فقدت فيه اثنتين من بناتها، وعالمٍ تحاول أن تُبقي فيه الباقين على قيد الحياة.

كل لمسة منها كانت اتفاق هدنةٍ مع الموت.

حين تضع يدها على جبين ابنها المحموم، فكأنها تقول للقدر:

“خذ من عمري، واترك له نَفَسًا آخر فقط.”

الفقد كمعلمٍ أول للحياة

يكتشف حاشد مبكرًا أن الحياة ليست ما نملك، بل ما نفقد.

كل موتٍ كان يترك وراءه درسًا، وكل غيابٍ كان يوسّع المسافة بين القلب والعالم.

وحين كبر، صار يعرف أن الموت الذي كان يزوره طفلاً لم يغادره تمامًا، بل سكنه من الداخل، وصار صديقًا حذرًا، أو لعله مرآة يرى فيها هشاشته كلما نظر إلى وجهه في الصباح.

الذاكرة كمنفى

احمد سيف حاشد في نصه “على حواف الموت” لا يتذكر كي يستعيد الماضي، بل كي يفهم الحاضر الذي ما يزال ينزف منه.

الذاكرة هنا ليست صندوقًا للصور، بل منفى مفتوح — كلما عاد إليه، واجه وجعًا لم يندمل.

ولهذا يبدو النص وكأنه صلاة متقطعة: بين الحنين والتساؤل، بين التسليم والاحتجاج، بين الدموع والكلمات.

سامية الثانية.. ولادة الأمل من رماد الموت

ثم تأتي “سامية” الجديدة، الطفلة التي حملت اسم من رحلت.

كأن القدر أعاد له شيئًا من الضوء، كي لا يختنق في ظلام الحزن.

هذه الولادة ليست مجرد حدث عائلي، بل إعلان رمزي عن انتصار الحياة، عن قدرة الإنسان على النهوض من رماد خساراته.

وسامية الثانية هي البرهان أن الحكايات، مهما كانت حزينة، يمكن أن تُكتب من جديد.

حين صار البشر أشدّ من الشيطان

وفي خاتمة النص، يتحول الموت من ذكرى إلى تجربة اجتماعية راهنة.

و”حاشد”، الذي عاش وجع الطفولة، يرى الآن في كِبَرِه أن العالم امتلأ بموتٍ من نوع آخر.. موتٍ بلا قبور، وموتٍ في الأخلاق والضمير.

حين يقول: “هل ظلمنا الشيطان؟!” فهو لا يمزح، بل يعلن خيبة الإنسان في الإنسان.

كأن الطفولة كانت أرحم من الشيخوخة، لأن الموت في الطفولة كان قدريًا، أما في الكِبَر فهو صنيعة بشرٍ فقدوا ملامحهم.

الكتابة كنجاة

في النهاية، لا يكتب أحمد سيف حاشد ليحكي فقط، بل ليبقى.

الكتابة هنا ليست ترفًا، بل فعل بقاءٍ ضد العدم.

حين يروي وجعه، فهو لا يشكو، بل يطهّر روحه من رماد الأيام.

كل جملة من نصه تبدو كأنها قطرة دمٍ تحوّلت إلى حبر.

خاتمة وجدانية

نص «على حواف الموت» ليس نصًا عن الفقد فقط، بل عن الإنسان الذي يتشبث بالحياة حتى وهو نصف ميت.

وفي النص يذكرنا أحمد سيف حاشد بأننا جميعًا نعيش على حافة، لكن بعضنا يملك الشجاعة أن ينظر إليها دون أن يسقط.

إنه نص عن الحنين، والأمومة، والوجع الذي يصير وعيًا،

عن طفلٍ صغيرٍ كان يأكل التراب، ثم كبر ليكتب تراب روحه على الورق، ويمنحنا نحن الآخرين فرصةً لنتصالح مع موتنا المؤجّل.

التحليل المنهجي

نص “على حواف الموت” لـ”أحمد سيف حاشد” هو نصٌّ سرديٌّ تأمليّ ذو طابعٍ سيرذاتي (سيرة ذاتية وجدانية).

الإشكالية الرئيسة

كيف يُعيد الكاتب بناء ذاكرته المأساوية، ويحوّل تجربة الفقد والموت الطفولي إلى وعي إنساني وفلسفي بالوجود؟

استبطان شعوري

ينتمي نص «على حواف الموت» إلى ما يُعرف في النقد الحديث بـ أدب الاعترافات والذاكرة، حيث تتخذ التجربة الذاتية الفردية بعدًا إنسانيًا عامًا.

يقدّم أحمد سيف حاشد نصّه بوصفه استبطانًا شعوريًا لمرحلة الطفولة الموشومة بالموت والفقد، مستعيدًا تفاصيلها لا بوصفها أحداثًا ماضية، بل بوصفها جراحًا حاضرة في الوعي.

البنية السردية

1. زمن السرد

يتسم الزمن في النص بـ التقطّع واللاخطية، إذ لا يسير السرد ترتيبًا زمنياً، بل في شكل استدعاءاتٍ متقطعة من الذاكرة.

وهذا يعكس اللازمنية النفسية للصدمة — فالموت لا يُعاش في الماضي فقط، بل يتجدد كلما استُحضر.

والنص يتحرك بين: زمن الطفولة (الموت الأول – الصدمة الأولى).

زمن الوعي الراهن (الكاتب الراشد الذي يتأمل ماضيه).

إنّ هذا التوازي الزمني يمنح النص دينامية سردية مزدوجة: حنين وتأمل، خوف وفهم.

2. الراوي والصوت السردي

الراوي هو الكاتب نفسه، يتحدث بصوتٍ شخصيٍّ متداخل بين الراوي والذات المتكلمة.

يتبدّل صوته بين الطفل الساذج المندهش والراشد الفيلسوف المتأمل، ما يعكس تدرج الوعي من التجربة إلى الفهم.

كما يُلاحظ حضور صوت الأم كصدى نفسي دائم — رمز للحنان، والقداسة، والمقاومة أمام العدم.

الفضاء المكاني

المكان في النص ليس مجرد بيئة، بل كائن نفسي.

البيت العائلي يتحوّل إلى رمز للذاكرة المسكونة بالموت.

كل زاوية في البيت تستدعي فقدًا أو رعبًا؛ ولذلك يمكن القول إنّ الفضاء المكاني هنا هو فضاء الوعي المأزوم، أكثر مما هو فضاء جغرافي.

الرموز والدلالات

1. الثعبان الأبيض

من منظور التحليل النفسي، يمثل الثعبان الأبيض تجسيدًا للاوعي الطفولي الذي يربط بين الخوف والموت.

اللون الأبيض – رمز الطفولة والنقاء – يلتبس هنا بمعنى الموت، ما يعكس تشوّش الدلالات في ذهن الطفل بين الخير والشر، النور والعدم.

من منظور تأويلي، يمكن اعتبار الثعبان رمزًا لـ”الموت الكامن داخل الجمال”، أو القدر الغامض الذي يختلط فيه الخلاص بالفناء.

2. الأم

تمثل الأم في النص المبدأ الحياتي المضاد للموت.

هي مركز التوازن بين الانهيار والاستمرار، بين الفقد والرجاء.

إنها تجسد صورة الأصل الإنساني الأول (الأم الكبرى – Archetype of the Mother) التي تحدّث عنها يونغ، بما تحمله من طاقة احتواء وحماية وقداسة.

3. التوأم الراحلتان (نور وسامية)

التوأم في القراءة الرمزية يمثل ازدواج الحياة والموت.

غيابهما المبكر يجعل من الكاتب الناجي “الطفل الثالث” الذي يحمل عبء الاستمرار نيابةً عن الغائبين، فيتحول إلى شاهدٍ أبدي على الفقد.

هذا الشعور بالنجاة المذنبة يفسّر النزعة التأملية – القلقة في كتابات “حاشد”.

4. الاسم المكرر (سامية الثانية)

تسمية الطفلة الجديدة باسم الراحلة تعكس آلية الإزاحة النفسية والتعويض الرمزي.

هي محاولة الأم والعائلة لاستعادة ما سُرق منهم، لكن هذه الاستعادة ليست استنساخًا، بل خلقٌ جديد لمعنى الأمل.

في البنية الرمزية للنص، تمثل سامية الثانية القيامة الصغيرة — ولادة الحياة من رحم الموت.

اللغة والأسلوب

1. لغة النص شاعرية تأملية:

تمتاز بكثافة الصور والاستعارات (مثل “الثعبان الأبيض”، “البيت المسكون”، “نور” التي تتحول إلى ضوءٍ فعلي).

هذه اللغة تُقارب الشعر في نبرتها، مما يمنح النص بعدًا وجدانيًا عميقًا.

2. هيمنة المفردات الحسية – الجسدية:

حرارة، أنفاس، صراخ، دموع… إلخ، وهي مؤشرات على تجذر التجربة في الجسد قبل الفكر.

3. تكرار المفردات المركزية (الموت، الصرخة، الغياب):

يعكس هاجسًا قهريًا (obsessive motif)، كما في التحليل النفسي، يدل على محاولات اللاوعي إعادة تنظيم الصدمة من خلال اللغة.

4. التوتر بين اللغة الواقعية والرمزية:

يبدأ حاشد نصه؛ بوصف واقعي دقيق (الأحداث والوفيات)، ثم يتجه تدريجيًا نحو الرمزية الصوفية التي تلامس أسئلة الوجود والقدر.

البعد الفلسفي والإنساني

من منظور تأويلي، يتجاوز النص حدود السيرة الذاتية ليصبح تأملًا في الوجود الإنساني تحت سطوة الفناء.

وهنا ينطرح سؤالٌ فلسفيٌّ ضمنيّ:

هل الموت نهاية أم امتداد للحياة في شكلٍ آخر من الوعي؟

وفي الخاتمة حين يقول حاشد: «هل ظلمنا الشيطان؟» يتحول النص من مواجهة القدر إلى مساءلة الإنسان نفسه.

فالموت لم يعد قادمًا من الغيب، بل من البشر — من الشر الأخلاقي والاجتماعي.

وهنا ينزاح النص من البعد الشخصي إلى البعد الوجودي – الأخلاقي.

النتائج

1. النص يمثل تجربة وعيٍ بالموت كشرطٍ للحياة.

الكاتب لا يهرب من الفقد، بل يجعله محورًا لتكوّن الذات.

2. اللغة هي وسيلة العلاج والنجاة.

عبر الكتابة، يتحول الألم إلى معنى، والموت إلى نصٍّ قابلٍ للفهم.

3. البنية النفسية للنص قائمة على ثلاثية:

(الفقد – النجاة – التأمل)، وهي ثلاثية تمثل رحلة التحول من الجرح إلى الحكمة.

4. رموز النص (الثعبان، الأم، التوأم، الاسم المكرر) تعمل كوحدات دلالية متشابكة، تُعيد صياغة العلاقة بين الحياة والموت.

5. أحمد سيف حاشد يوظف السيرة الذاتية لا ليحكي الماضي، بل ليصنع فلسفة شخصية للوجود.

نصّ “على حواف الموت” ليس نحيبًا، بل تدوينًا للانتصار الصامت على الفناء.

نموذج للكتابة الوجودية

يُعد نص «على حواف الموت» نموذجًا رفيعًا لما يمكن تسميته بـ الكتابة الوجودية اليمنية الحديثة — كتابة تتجاوز التقريرية الواقعية إلى وعيٍ فلسفيٍّ بالمأساة الإنسانية.

يمتزج فيه الخاص بالجمعي، والذات بالوطن، والوجع الشخصي بالمصير الإنساني.

إنه نصٌّ لا يُقرأ بالعقل وحده، بل يُحسّ بالقلب والذاكرة، لأنه يُذكّرنا أن الموت ليس الغريب في الحكاية…

والغريب هو أن نواصل العيش رغم كل ذلك، ونكتب.